Björn Vedder

Freiheit ist immer, 2023

Barbara Vinken

Blütenarabesken, 2023

Freiheit ist immer

Björn Vedder über einige Arbeiten von Marc Rohweder

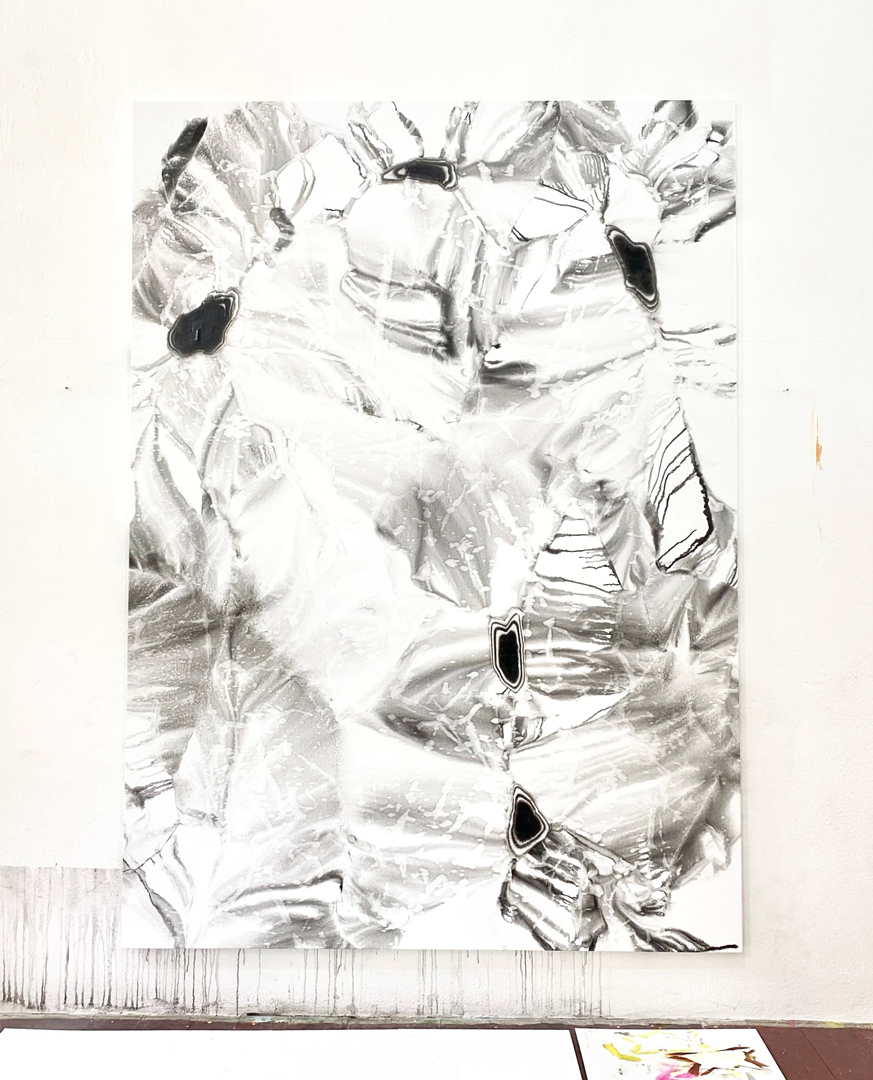

Marc Rohweders Arbeiten bewegen sich zwischen verschiedenen Systemen, wechseln von einem ins andere und loten die Grenzen und Verbindungen zwischen ihnen aus. Das lässt sich z.B. an der Serie Innocent Mountains beobachten. Rohweder baut eine Vorrichtung mit Tiefen und Höhen, in die er dann die Leinwand legt, bevor er sie mit Tusche oder Acrylfarbe einfärbt bzw. die Farben »in die Landschaft reinlaufen lässt«, wie er sagt. »Dadurch entstehen erosionsartige Strukturen und Farbtümpel«. Wenn er die getrocknete Leinwand dann abnimmt und aufspannt, was angesichts der Größe mitunter auch körperlich sehr fordernd ist, zieht er die wie ein Relief geformte Leinwand, in die Fläche ein. Durch die Verläufe, die die Farbe auf der Leinwand hinterlassen hat, bleibt jedoch der Eindruck eines Raumes bestehen, mit sich erhebenden Hügeln und abfallenden Tälern, auseinander und ineinander verlaufenden Hebungen und Senkungen, Stauchungen und Streckungen.

Diese Arbeitsweise, die Rohweder auch als »Malerei, die man nicht malen kann« bezeichnet, setzt ein komplexes Zusammenspiel von Planung und Zufall voraus. Planung in der Vorbereitung und Zufall in der Ausführung. Rohweder baut eine aufwendige Stellage, legt die Leinwand auf und arbeitet wie ein sorgfältiger Experimentator. Schon mit dem Farbauftrag beginnt er jedoch, die Kontrolle abzugeben und das Ergebnis mehr und mehr dem Geschick zu überlassen, denn die Wege der Farbe und die Spuren, die sie auf der Leinwand hinterlässt, kann er nur zum Teil kontrollieren. Er weiß vorher nicht, wie das Bild später aussehen wird und lässt sich selbst vom Ergebnis seiner Arbeit überraschen. Gegenüber der herkömmlichen Landschaftsmalerei hat die Art und Weise, wie Rohweder hier malt, jedoch den Vorteil, ausgesprochen schnell und mühelos zu sein, denn an einem ähnlich großen Landschaftsbild würde er mit herkömmlichen Mitteln viele Tage oder auch Wochen arbeiten. Versuche dieser Art, sich die Mühen der Kunst — die bekanntlich sehr schön ist, aber auch viel Arbeit macht — zu ersparen und ihre Früchte eleganter zu ernten, begegnen uns in Rohweders Werk des Öfteren (1).

Zugleich ist die Kommunikation zwischen Stellage und Leinwand ein gutes Bild für die Kommunikation zwischen Systemen, für die sich der Künstler ganz grundsätzlich interessiert. Sie ist ein heikler Punkt, weil verschiedene Systeme i.d.R. nicht miteinander kommunizieren können. Schließlich funktioniert jedes nach seinem eigenen Code. Das System Wirtschaft arbeitet etwa nach dem Code Gewinn/Verlust, das System Wissenschaft nach dem Code wahr/falsch oder das Rechtssystem nach dem Code Recht/Unrecht. Jedes dieser Systeme leidet an einer »zyklopischen Einäugigkeit« (2). D.h., es folgt streng seinem eigenen Code und schließt sich gegenüber anderen Systemen ab, deren Kommunikation es nur als Rauschen einer ihm fremden Umwelt wahrnimmt.

(1)

Das Karl Valentin zugeschriebene Bonmot »Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit« ist aus dem Film Die verkaufte Braut (nach Smetana) von Max Ophüls aus dem Jahr 1932, in dem Valentin mitspielte. Den satz sagt dort jedoch ein anderer. Das Drehbuch ist von Ophüls und curt Alexander. Vgl. dazu Dirk Heißerer

»Die rote Zibebe. Auf den spuren zweier Improvisationen von Bert Brecht und Karl Valentin.

Mit einer unbekannten regienotiz Brechts«, in: Juni. Magazin für Literatur und Kunst, 49/50, April 2015, s. 11—92, hier s. 80 und den Artikel von Hießerer in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Oktober, 2018.

(2)

Helmut willke, Systemtheorie I. Grundlagen, 7. Aufl age, Stuttgart 2006, S. 38.

Gleichzeitig sind alle Systeme jedoch miteinander verbunden oder gekoppelt, wie der Soziologe Niklas Luhmann sagt, und in ihrem Bestehen voneinander abhängig. So setzt das Wirtschaftssystem z.B. ein funktionierendes Rechtssystem voraus, weil dies die Rechts- und Erwartungssicherheit garantiert, die für den Abschluss und das Einhalten von Geschäftsverträgen notwendig sind, und es setzt ein funktionierendes Bildungssystem voraus, weil es ohne diesem z.B. an Fachkräften mangelte und dergleichen mehr. Diese gegenseitige Abhängigkeit besteht für jedes Teilsystem von allen anderen Teilsystemen. Allerdings tendiert jedes Teilsystem dazu, sein eigenes Tun (Luhmann nennt das Autopoiesis) so weit zu treiben, dass sie die Autopoiesis der anderen Systeme und damit ihre eigene Zukunftsfähigkeit gefährden. Das wird aktuell z.B. an unserem Wirtschaftssystem sichtbar, das im Verfolgen des eigenen Profitstrebens die Grundlagen zu zerstören droht, auf denen es beruht, z.B. die Natur. Luhmann schreibt: »Man muss mindestens auch mit der Möglichkeit rechnen, dass ein System so auf seine Umwelt einwirkt, dass es später in dieser Umwelt nicht mehr existieren kann. Die primäre Zielsetzung autopoietischer Systeme ist immer die Fortsetzung der Autopoiesis ohne Rücksicht auf Umwelt, und dabei wird der nächste Schritt typischerweise wichtiger sein als die Rücksicht auf Zukunft, die ja gar nicht erreichbar ist, wenn die Autopoiesis nicht fortgesetzt wird.« (3) Um das zu verhindern, muss eine »Justierung der Teilsysteme im Verhältnis zueinander« vorgenommen werden. (4) Das ist jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen, weil das jeweilige Teilsystem die anderen eben nur als Rauschen einer Umwelt wahrnimmt. Mithin muss der Code eines Systems in den Code eines anderen Systems übersetzt werden, damit beide Systeme miteinander integriert werden können. Ein Beispiel für so eine Integration von Systemen ist der Emissionshandel, der ökologische Ziele in wirtschaftliche übersetzt, indem er Emissionen mit Preisen versieht.In weiten Teilen steht so eine Integration von gesellschaftlichen Teilsystemen aber noch aus und das ist ein Grund dafür, dass wir unsere Probleme so schlecht in den Griff bekommen.

(3)

Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? 4.Aufl age, wiesbaden 2004, s. 38

(4)

Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,

Bd. 1, Frankfurt/Main 1997, s. 603f.

Es fehlt an (steuerbarer) Kommunikation unter den Systemen. Gerade darauf legt Rohweder einen Fokus in seinen Arbeiten und findet für diese Kommunikation Bilder, die uns ermuntern, nicht einfach in einem »Raumschiff ohne Betriebsanleitung« in den Untergang zu fliegen, bloß weil wir keine Einheitsperspektive mehr finden, aus der sich alles regeln ließe, sondern wenigstens nach Möglichkeiten zu suchen, einzelne Teilsysteme unserer Gesellschaft so miteinander zu integrieren, das jedes seine Arbeit fortsetzen kann, ohne seine eigene Lebensgrundlage oder die anderer Systeme zu zerstören. (5) Und die Schönheit seiner Arbeiten ermuntert uns, dabei auf die glücklichen Fügungen des Zufalls zu vertrauen. Dieses Zusammenspiel aus planvoller Kommunikation und dem Vertrauen auf die glückliche Fügung ist Rohweders Kunst, Freiheit zu bewahren.

(5)

Die Rede von der Erde als „Raumschiff ohne

Betriebsanleitung“ ist eine Metapher von

robert Buckminster Fuller, zuerst in Ders.,

Operating Manual for Spaceship Earth, carbondale

1968. Aufgegriffen als Bild für den

drohenden Untergang bzw. die Unfähigkeit,

die richtigen gesellschaftlichen oder politischen

entscheidungen zu treffen, wird sie

etwa bei Peter Sloterdijk, vgl. dazu z.B.

sein Gespräch mit Frank M. raddatz in Lettre,

126, Herbst 2019, s.39ff.

Eine zweite Gruppe von Arbeiten sind die Muster auf Grund. Sie besteht aus verschiedenen Untergruppen. Rohweder spielt hier mit der ikonischen Differenz von Bildvorder- und Bildhintergrund und lässt sie bisweilen kollabieren. In einer Untergruppe nimmt er etwa zwei gleich große Blatt Papier, von denen er das eine zerreißt. Die dabei entstehenden Einzelteile dienen jetzt als Schablonen. Damit lässt Rohweder Muster und Symmetrien, wie z.B. Spiegelungen entstehen. Was uns als Bildvordergrund entgegentritt, sich vom Hintergrund löst und sich zeigt, wie der Kunsthistoriker Gottfried Boehme einmal geschrieben hat, um zu erklären, wie Bilder Sinn erzeugen, ist im Grunde dasselbe wie der Hintergrund, es liegt in unserer Perspektive nur obenauf. (6) Die Logik des Bildes beruht nur auf einer willkürlichen internen Unterscheidung, die sich ebenso gut umkehren lässt. Was sich im Bild zeigt und worauf unsere Interpretation sich stützt, ist also arbiträr.

In einer anderen Untergruppe schneidet Rohweder Formen aus bemalter Leinwand aus, dreht die Leinwand um und klebt die ausgeschnittenen Stücke sowie Kopien davon aus Karton dann auf. So entstehen irritierende florale Muster, die barocken Formenreichtum mit einer Punk-artigen Kaputtheit verbinden und ein Bild der Schönheit im Verfall zeigen, also das, was Walter Benjamin eine Ruine genannt hat. (7) Damit gewinnen die Bilder zugleich einen besonderen Zeitcharakter. Sie treten heraus aus dem Augenblick und lösen sich in eine Reihe auf, die weit in die Vergangenheit zurückverweist. Es entsteht eine Überlagerung von Ornamenten, deren Schichten eine Vorstellung von Geschichte evoziert — und Geschichten.

(6)

Gottfried Boehme, Wie Bilder Sinn erzeugen.

Die Macht des Zeigens, Berlin 2007, s. 32ff.

(7)

walter Benjamin, Der Ursprung des deutschen

Trauerspiels, Berlin 1928, s. 176ff.

Denn die Ornamente haben für Rohweder auch einen narrativen Charakter. Sie erzählen vom Ornamentalen in der Natur und dem Naturhaften im Ornament. Rohweder geht etwa von einem mit Pflanzenmotiven bestickten Seidenstoff aus dem 17. Jahrhundert aus (Abegg-Stiftung, Bern) und nähert sich mit den malerischen Applikationen an den botanischen Ursprung der Motive dieses Stoffes wieder an. Durch die Malweise, seine Konstruktion, Textur und Farbigkeit gewinnt das Pflanzenornament eine lebendige Präsenz. Es tritt aus seiner untergeordneten Bildfunktion heraus und entwickelt ein Eigenleben. Das Ornament wird zu einem autonomen Bildelement. Als solches erzählt es auch etwas über Ornamente selbst, das nicht nur Dekor sind, wie Rohweder sagt, sondern die »Heimat der Metamorphose: Phantastisches, Natürliches und Abstrahiertes verbinden sich in ihnen.« Jede Kultur hat zwar ihre eigenen Ornamente, viele weisen jedoch auf eine gemeinsame Logik hin, einen »biologischen Schlüssel«, der ihren genetischen Code aufschließt. (8)

(8)

Vgl. zu Rohweders Ornamentik auch die

eröffnungsrede von Jan T. Wilms anlässlich

der Eröffnung der Ausstellung Testament in

der Artothek 2009 in München.

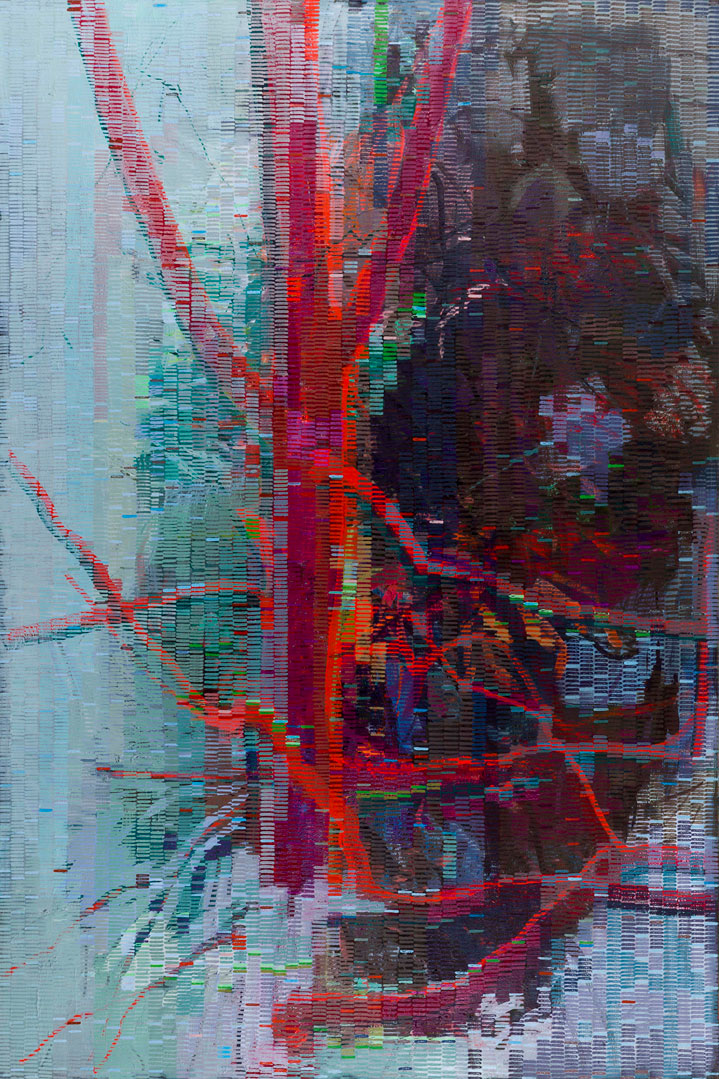

In der S. Muller Gruppe begegnet uns wieder ein Zeugnis von Rohweders abgekürzter Malerei, denn das, was wie mühevoll gemalte Blüten und Blätter aussieht, ist grosso modo durch das »Stempeln« mit verschiedenen Pinselspitzen entstanden. Gegenüber dieser pragmatischen Arbeitsweise erfolgte die Farbgebung sehr viel gefühlvoller und gibt die Stimmung und Farbwirkung eines Gartens oder eines Wildbiotops wieder. Die paintscan-Arbeiten verfremden die Naturerfahrung durch die besondere Art und Weise, mit der sie das Landschaftsthema wieder aufgreifen. Rohweder malt impressionistisch angelegte Pleinair-Landschaften und verpixelt diese dann, indem er sie mit hunderten kleinen Rechtecken übermalt, die ein regelmäßiges Raster bilden. Damit schreibt er den Bildern auch ein Stück Medien- und Malereigeschichte ein.Der Impressionismus hatte mit seinem Malstil eine Revolte gegen die akademische Tradition verbunden, bei der er sich auf die Erkenntnis berief, »dass man im Freien im Allgemeinen die Dinge ganz anders sieht als im Atelier«, dass die Welt draußen die uns bestimmende Wirklichkeit ist, nicht aber das Atelier und dass diese Wirklichkeit andere Darstellungsformen verlangt. (9) Rohweder greift das auf, nähert seine Bilder mit dem nachträglichen Verpixeln aber dem digitalen Bild an und weist damit darauf hin, dass die bestimmende Wirklichkeit heute wiederum eine ganz andere ist, nämlich eine, die nicht mehr draußen erlebt, sondern durch digitale Medien vermittelt wird.Die mediale Vermittlung ist auch ein Thema der Serie exvitro. Die Siebdrucke von eigenen Fotografien zeigen die Dinge außerhalb eines mit Wasser gefüllten Glases, sofern diese Dinge durch das Glas hindurch sichtbar sind, sich darin oder darauf spiegeln.Die letzte Gruppe, über die ich schreiben möchte, sind die Immersion Monotypes, in denen sich zentrale Aspekte von Rohweders künstlerischer Praxis vereinen. Der Künstler gibt Tusche in Wasser und taucht Papiere darin ein. Dieses Verfahren einer abgekürzten Malerei integriert die Systeme gefärbtes Wasser und Papier ohne vermittelndes Medium (Pinsel), überlässt sich ein gutes Stück weit dem Zufall und lässt poetisch zarte Gebilde entstehen. In ihnen artikuliert sich ein Grundzug von Rohweders Arbeiten: Es sind heitere Gesten des Protestes, die geschickt ihre Freiheit behaupten und einen glücklichen Ausgang versprechen.

Blütenarabesken

Barbara Vinken über ein Gemälde von Marc Rohweder

Das Bild mochte ich auf den ersten Blick. Ich hatte es mir nicht ausgesucht, es war für mein Dienstzimmer an der Universität München ausgesucht worden. Besser hätte es Bernhard Schwenk, der Kurator der Pinakothek der Moderne, nicht treffen können. Lange Jahre lebe ich nun glücklich und heiter mit diesem Bild, das wie aus einer irgendwie anderen Zeit auf mich gekommen ist . Die helle Leinwand verschmilzt rahmenlos mit der Wand zu einer Fläche, auf der sich das Bild eine wie stillgestellte Dynamik entrollt, entfaltet. Es wuchert über die Leinwand hinaus. Stundenlang kann man den Serpentinen nachsinnen und zusehen, wie an einer beweglichen Ranke eine Blume schaukelt, wie eine geschlossene Knospe sich zu einem Blütenkelch öffnet, wie dessen Umrisse zerfließen, zu hingehauchten Doldenblüten zerstäubt. Ein starker, tief violetter Pinselstrich verblasst zu einem zart wogenden Mauve.

Es könnte auch ein Fragment sein, ein Ausschnitt aus einer größeren Leinwand. Es muss nicht an dieser Stelle aufhören oder anfangen, es könnte wie eine Stoffrolle, wie eine Tapetenrolle auch weitergehen. Ein zufälliger Ausschnitt, scheint es, und ist es doch nicht. Gemalt ist es witziger Weise, habe ich erst viel später erfahren, nach einem weißen Seidentaft mit Gold-Broschierung aus dem 18. Jahrhundert. Die Vorlage war tatsächlich eine Stoffprobe, aus einem größeren Stoff herausgeschnitten. Damals waren diese kostbaren, kunstvollen Gewandstoffe oft teurer als ein Gemälde; das ist heute nicht mehr vorstellbar. Die Broschierung, oder das Einsticken, ist ein im 18. Jahrhundert entwickeltes, raffiniertes Webverfahren, bei dem ein Seidenstoff mit Gold- und Silberfäden durchwirkt wird. Den Raum öffnet das Bild durch keine Zentralperspektive, sondern durch die Gewichtung des Dargestellten, durch ein Hineinragen oder Zurückweichen. Diese Malerei spielt nicht im Raum, sondern in der Zeit, der Zeit als Vergänglichkeit. Deshalb hat die Zeichnung etwas Verletzliches, Vergehendes. Vielleicht ändert sich alles von einer Stunde auf die andere, der Klecks tropft weiter, die Blume zerläuft? Auf die Leinwand gemalt, getupft, getröpfelt, ver-wischt, ausgelaufen, hingekleckst, sind, federleicht, zärtliche Arabesken, Blumen und Blätter, verweht. Der Prozess des Malens selbst wird sichtbar: es kleckst, es verläuft und bleibt in seiner Prozesshaftigkeit präsent. Wie Aquarell-Arabesken, die vielleicht auslaufen, zerlaufen? Nichts drängt sich auf, greift Raum. Ein Pinselstrich, der wie im Vorbeihuschen meisterhaft trifft, eine kunstvolle Girlande hinhaucht. Der nächste Windstoß nimmt sie vielleicht schon weg.

Farben wie aus einer anderen Zeit, auch sie Zeitspuren: Gold spielt in Sonnengelb und Ocker, Kastanienbraun und Lila, das bis zum Dior-Grau verblasst. Alles schwingt, wogt, zart. Alles wirkt leicht, wie zufällig, wie von der Zeit, vom Regen und nicht von Malerhand, nicht für die Ewigkeit gemalt. So will das Bild nicht durch Genie, durch Einmaligkeit auffallen; seine Öffnung auf die Wand hin, das Rahmenlose, nicht Eingefasste gibt ihm im Gegenteil etwas potentiell endlos Serielles. Als ich das Bild zum ersten Mal sah, fühlte ich mich in einen Roman von Claude Simon, Leçon de choses, nach Reichshoffen versetzt. Wir sind nach dem 1. Weltkrieg in einem vom Krieg zerstörten Haus; die Tapete flattert in Fetzen von der Wand. Im Haus findet sich ein Sachkundebuch, in dem das Kleben von Tapeten für die Arbeiter erklärt wird: Zum Schutz der Wand, zum Schutz des Putzes ist es besser, eine Tapete aufzukleben. In dem Moment, in der wir, die Leser, tatsächlich auf die Tapete treffen, ist sie nicht mehr in dem Zustand, etwas zu schützen. Das Haus, von einer Granate getroffen, wird abgerissen. Es gibt kaum ein melancholischeres Bild der Gewalt als die in Fetzen flatternde, von Wind und Wetter gebleichte, zerronnene Tapete, deren Farben verblüht, ausgebleicht sind. Mit einem tröstlichen Schleier von Wehmut erfüllt mich das Gemälde an meiner Wand, vor der ich Texte wie Simons Leçon lese, mit seinen im Winde verwehenden, im Wasser verrinnenden Blüten, Arabesken, die nach zwanzig Jahren unversehrt an meiner Wand hängen.